Mein Gewicht heute früh nach vier aufeinanderfolgenden Fastentagen: 76,6 Kilogramm. Wieder neues Tiefstgewicht, aber erneut trotzdem ein bißchen enttäuschend. Daß meine Darmflora diesmal (wie übrigens auch bei den letzten beiden Malen) gar keine Reiselust entwickelte - nicht einmal bis zum Nachmittag, nachdem ich bereits gegessen habe, das ist echt ein Novum dieses Herbstes -, hat mir allerdings sicherlich 200 bis 300 Gramm mehr als üblich beschert, also ist es in Wirklichkeit wohl nicht so enttäuschend, wie es auf den ersten Blick aussieht. Die Waage erzählt einem ja nicht die ganze Wahrheit. Das merke ich auch daran, daß mein Bauch weniger wird.

Aber auch das sieht, wenn man nachmißt, eigentlich eher enttäuschend aus: Mein Bauchumfang, gemessen an der umfangreichsten Stelle, liegt aktuell zwar immer noch bei 92 Zentimetern, genau wie vor einem Jahr, als ich ca. fünf Kilo mehr wog als heute. Die Veränderung merke ich aber daran, daß ich mittlerweile Knochen, deren Existenz mir früher gar nicht

bewußt war, im Liegen ertasten kann, etwa mein Schambein und den gesamten

Beckenknochenbereich. Das ist eine Errungenschaft dieses Sommers, bis zum Frühjahr war das noch nicht so. Die meßbare Veränderung hätte ich wohl an den Stellen finden können, die nicht ganz so ausladend sind wie meine breiteste Stelle. So können also auch objektive Messungen einen manchmal täuschen.

Trotzdem hätte ich jetzt langsam gerne mal wieder ein bißchen spektakulärere Erfolge auf der Waage zu vermelden. Oder wenigstens durchschnittliche. Wie soll das sonst klappen mit dem Timing beim Erreichen des Zielgewichts im Mai? Meinem Mann habe ich schon gesagt, daß ich, falls sich Anfang Mai nächstes Jahr abzeichnen sollte, daß es eng damit wird, bis zum Ende des Monats bei 73,5 Kio zu landen, im Monat Mai einen Endspurt einlegen will: Vier Tage Fasten und vier Tage Essen im Wechsel, und zwar so lange, bis mein Gewicht das erste Mal vor dem Fasten 73,5 Kilogramm unterschreitet. Für maximal vier Wochen (lieber aber kürzer) scheint mir das vertretbar, und etwaige letzte hartnäckige zwei bis drei Kilo sollte ich auf diese Weise in kurzer Zeit loswerden können.

Ja, langsam werde ich doch mal ungeduldig. Ich möchte gerne noch vor Weihnachten das erste Mal nach einem langen Fastenintervall die 73,5 unterschritten haben. Aber ob das noch was wird, da ich heute immer noch 3,1 Kilo höher liege? Da müßten die fünf Fastenintervalle im fraglichen Zeitraum schon ein bißchen mehr Abnahme mit sich bringen als die letzten.

Oder ich entschließe mich zu schummeln und nehme ein Dulcolax-Zäpfchen, falls das mit dem ausbleibenden flotten Otto weiter anhält und mir irgendwann doch nur noch ein paar hundert Gramm fehlen würden. ;-)

***

Heute ist mein Blog mal wieder krebslastiger. Das liegt daran, daß die interessantesten Studien, die ich in den letzten Tagen zu sehen bekam, sich mit diesem Thema befaßten.

Ich fand etwa eine interessante Studie aus Norwegen, die sich mit den gesundheitlichen - physischen und psychischen - Langzeitfolgen von Brustkrebserkrankungen befaßt. Sie hat mir mal wieder bewußt gemacht, wie gut ich in dieser Hinsicht davongekommen bin. Schmerzen habe ich nach einem

knappen halben Jahr definitiv keine mehr, mein Hirn funktioniert

tadellos, ich habe so viel Power wie vorher, und psychisch bin ich wohl

einfach von Haus aus eher der robuste Typ. Ich kann mich zwar gewaltig aufregen, aber meine Psyche tickt nicht so, daß sie für längere Zeit im Aufregungs-Modus bleibt, dafür ist sie viel zu faul. Daß der Krebs wiederkommen könnte,

ist mir deshalb zwar bewußt, aber es macht mir keine Angst, und das glücklicherweise, ohne daß ich mich aktiv darum bemühen muß. Schon während der Chemo habe ich außerdem entschieden, meine Zukunftspläne auf der

Arbeitshypothese basieren zu lassen, daß er nicht wiederkehren wird.

Falls er der Statistik und mir den Stinkefinger zeigt und es doch tut,

werde ich eben umplanen müssen. Pläne funktionieren ja auch ohne Krebs selten genau so, wie man sie zunächst ausgetüftelt hat.

Im Moment, wie gesagt, geht es mir gut, ich fühle mich ziemlich normal und sehe keinen Grund, dann nicht auch normal zu leben. Was hätte ich davon, wenn ich dauernd in Panik verfallen würde, weil es nicht auszuschließen ist, daß es doch wieder unnormal werden könnte? Das hält mich aber nicht davon ab, zuweilen beim Umziehen die Brust abzutasten, ob ich etwas Ungewöhnliches ertasten kann. Falls der Tumor wiederkommt - und bei HER2-positiv sind da die ersten beiden Jahre nach der Behandlung die mit dem höchsten Risiko -, will ich davon nicht wieder so überrumpelt werden wie beim ersten Mal. Neulich war ich mir abends tatsächlich nicht ganz sicher, ob ich an einer Stelle ein gutes Stück oberhalb und links über dem ursprünglichen Tumor einen neuen Knoten spüre. Es fühlte sich nicht wirklich eindeutig an, aber daß es nichts von Bedeutung sei, hätte ich auch nicht sicher sagen können. Am nächsten Morgen war es dann nicht mehr zu finden, obwohl ich minutenlang danach suchte. Am gleichen Abend war es aber wieder da. So ging das ein paar Tage lang jeden Abend und jeden Morgen. Es änderte sich erst, als ich den Kompressions-BH, den ich manchmal immer noch trage, gegen einen Bustier austauschte. Seitdem spüre ich auch abends nichts mehr und habe nach einiger Zeit auch wieder aufgehört, das jeden Tag zu kontrollieren.

Offenbar übertreibt es das Kompressions-Ding doch ein bißchen mit dem Zusammenquetschen des Gewebes vor allem an den Rändern und deshalb fühlt es sich so komisch an, nachdem ich es ausgezogen habe. Zur Strafe dafür, daß es mich grundlos erschreckt hat, trage ich es nur noch, wenn ich zur Trastuzumab-Infusion gehe, weil der Klettverschluß an den Trägern dabei einfach praktischer ist.

Die Teilnehmerinnen der Studie, die wegen Brustkrebs in den Stadien 1 bis 3 in Behandlung gewesen waren, hatten ihre Therapie schon viel länger als ich hinter sich. Sie wurden acht Jahre nach deren Abschluß befragt, es waren ausschließlich Frauen, bei denen die Therapie erfolgreich gewesen war, also der Krebs auch nach acht Jahren nicht wiederkommen war. Diese Studie war nach Angaben der Autoren die erste, die sich mit der Frage beschäftigte, wie es nach den ersten fünf Jahren nach der Behandlung für die Patientinnen weitergeht, ein Zeitraum, den mittlerweile ja erfreulicherweise 90 Prozent aller Patientinnen lebendig und ohne wiederkehrende Krebserkrankung hinter sich bringen. Eine andere Frage ist es aber, wie die Krankheit ihr Wohlbefinden auch nach einer so langen Zeit verändert hat. Hier erst mal, was die 1353 Teilnehmerinnen angegeben haben:

Ich habe die Studie nur überflogen, also vielleicht habe ich eine Bemerkung dazu überlesen, aber da der Grad der Belastung nach leicht, mittel und stark auf sämtliche 100 Prozent der Teilnehmerinnen verteilt wurde, dürfte es eigentlich gar keine unter ihnen geben, die sich acht Jahre nach ihrer Krebserkrankung völlig wiederhergestellt fühlen. Das wäre eine beunruhigende Perspektive, ich glaube es aber nicht so ganz. Wie auch immer, 55,8 Prozent Belastete müssen es auch nach acht Jahren mindestens sein, denn das ist der Anteil der am häufigsten angegebenen unter den zehn genannten Langzeitfolgen: Angst vor der Wiederkehr des Krebses. Theoretisch könnten alle anderen neun Folgen von Patientinnen angegeben worden sein, die auch diese häufigste angegeben haben, aber das ist natürlich genauso unwahrscheinlich wie die null Prozent gar nicht Belasteten, ganz davon abgesehen, daß dies in Widerspruch zu den Studienergebnissen stünde und daß es außerdem keinen Sinn ergäbe, weil allein schon die mittelstark und stark Belasteten fast einen ebenso hohen Anteil ausmachen. Dann gäbe es ja fast keine gering Belasteten mehr.

Den Anteil derer, die überhaupt keine Folgen angegeben haben, kann man sich also in jedem Fall niedrig vorstellen. Wenn ich einen Tipp abgeben darf: nicht mehr als allerhöchstens 10 Prozent, vielleicht auch weniger. Es sind nur die exakten 0 Prozent, die ich anzweifle, weil ich das in einer Teilnehmerzahl von 1353 Patientinnen für nahezu unmöglich halte.

Ich selbst habe mich ja ebenfalls zur Teilnahme an einer Studie bereiterklärt, in der es auch um das Wohlbefinden nach der Therapie geht. Bei mir wäre das einzige aus der Liste, das ich aktuell, also ein knappes halbes Jahr nach der OP, ankreuzen würde, die Neuropathie, und das auch nur in geringem Ausmaß. Ins Grübeln brächten mich aber noch die Rubriken "Arm Problems" und "Breast Problems", denn in der Tat zwickt es manchmal (eher selten) noch leicht in der Brust, und vor ein paar Tagen war sie zu meinem Erstaunen etwas angeschwollen, ohne aber zu schmerzen (das verging dann aber von alleine wieder). Ob das etwas mit den herausoperierten Lymphknoten zu tun hat? Am Montag, wenn ich wieder zur Infusion muß, werde ich mal den Doc fragen, falls das Personalchaos dort mittlerweile behoben ist und die Ärzte wieder Zeit dafür haben, ein paar Minuten mit den Patienten zu reden, während das Zeug in sie reingepumpt wird. Beim letzten Mal war an so was gar nicht zu denken.

Daneben habe ich an der Unterseite des rechten Oberarms ja noch dieses Taubheitsgefühl, das aber in den letzten zwei, drei Wochen ebenso wie die Neuropathie spürbar nachgelassen hat.

Eigentlich müßte ich die Arm- und Breast-Problems dann wohl ankreuzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das wirklich täte, denn das ist so "low level", daß es meinem Empfinden nach eigentlich noch als "Ich fühle mich normal" durchgehen könnte. Die "Breast Problems" würde ich in jedem Fall unter den Tisch fallen lassen. An allen möglichen anderen Körperteilen zwickt's einen ja sonst auch manchmal, die in keinem Zusammenhang mit dem Krebs stehen, und oft mit höherer Intensität. Das leichte Taubheitsgefühl an der Unterseite des Oberarms ist natürlich "anders als vorher" und wäre damit eher ein Kandidat, aber sind das wirklich "Arm Problems"? Irgendwie kommt es mir wie eine die Studienergebnisse verfälschende Übertreibung vor, wenn ich mir vorstelle, wie dann die Statistik interpretiert wird, in die meine Angabe einfließt. (Alleine schon dafür, mir dies klarzumachen, hat es sich gelohnt, diese Studie zu sichten, denn daran werde ich auch wieder denken, wenn ich selbst den nächsen Studien-Fragebogen bekomme.) Das einzige, was ich als Beeinträchtigung geringen Grades ohne jeden Zweifel Stand heute angeben würde, ist die Neuropathie, weil sie zwar nicht schmerzhaft, aber doch manchmal ein bißchen unangenehm ist. Heute morgen etwa mußte ich kurz vor sieben Uhr (noch vor dem ersten Kaffee, grummel) Sperrmüll rausschleppen und fand das etwas stärkere Kribbeln als sonst die letzten Tage dabei vor allem auf der Treppe ein bißchen lästig. Nachdem die Neuropathie im Sommer für einige Wochen überraschend erheblich stärker statt schwächer geworden war, bevor sie wieder schwächer wurde und glücklicherweise bis heute auch geblieben ist, bin ich mir außerdem nicht völlig sicher, wie sich die Sache weiter entwickeln wird, auch wenn es in letzter Zeit endlich auch Tage gegeben hat, an denen ich überhaupt nichts mehr davon bemerkte.

Tja, mit subjektiven Empfindungen ist es immer so eine Sache. Ich bin mir nicht sicher, wie das, was die Teilnehmerinnen der Studie angaben, im Vergleich zu dem aussieht, was ich als Teilnehmerin an ihrer Stelle angekreuzt hätte. Denn als Studienteilnehmer will man natürlich nichts verschweigen, was vielleicht wichtig sein könnte, und dann gibt mancher im Zweifelsfall auch Sachen an, die nicht nur very low level sind, sondern bei denen man sich nicht einmal ganz sicher ist, ob sie überhaupt mit der Krebserkrankung oder ihrer Behandlung in irgendeinem Zusammenhang stehen. Das ist nämlich oft gar nicht so leicht herauszufinden, gerade bei geringfügigen Sachen; bei Schwerwiegenderem läßt man das ja viel eher ärztlich abklären. Das kann natürlich die Einschätzung der Folgen zu stark nach oben katapultiert haben, allerdings wohl nur bei der knappen Hälfte der Teilnehmerinnen, die angaben, sie hätten geringe Symptome. Ein starkes Drittel hatte aber mittlere Belastungen, vor allem durch Schmerzen, wie die Autoren nebenbei erwähnten, und 17 Prozent fühlten sich stark belastet. In solchen Fällen ist die Frage, ob man das zugehörige Symptom in einer Studie angeben sollte oder nicht, leicht beantwortet, und ebenso meistens auch dessen Zusammenhang mit der einstigen Krebserkrankung bzw. deren Behandlung.

Wenn ich die geringfügig Belasteten jetzt mal ganz ausklammere, hat etwas mehr als die Hälfte der einstigen Brustkrebspatientinnen auch nach acht Jahren noch unter erheblichen Folgen zu leiden. Das ist deutlich mehr, als ich erwartet hätte, und das ist ein sehr guter Grund, sich bei der Therapie um Deeskalation zu bemühen (wie etwa die im letzten Blogbeitrag erwähnte vielleicht bald zugängliche Option, bei HER2-positiv erst mal nur mit Trastuzumab/Pertuzumab zu beginnen und nur, wenn die Wirkung unbefriedigend ausfällt, überhaupt Chemotherapie zu nutzen), denn ein beträchtlicher Teil vor allem der physischen Langzeitwirkungen sind Folgen der Chemotherapie, der Bestrahlung oder der Operation, nicht etwa der Krebserkrankung selbst. Es war außerdem, meine ich, ein guter Grund, Fasten und Low Carb als Mittel zur Reduktion der Nebenwirkungen der Chemo einzusetzen, denn ein Zusammenhang zwischen meiner geringen Nebenwirkungsbelastung während der Chemo und meiner raschen Wiederherstellung fast auf normales Level liegt ja nahe.

Ich hatte ja schon mal einen Fragebogen der Studie, an der ich teilnehme, aber ich kann mich ums Verrecken nicht mehr erinnern, ob ich überhaupt die Möglichkeit hatte, das Fasten zu erwähnen. Nächstes Mal sollte ich aber unbedingt eine finden oder notfalls auch an den Haaren herbeiziehen. Wie soll die verdammte Wissenschaft denn auf die Idee kommen, daß ausgerechnet das von allen, an der Spitze die Frau Professorin Hübner, so verteufelte Fasten (und ebenso ketogene Ernährung bzw. beides ggf. in Kombination) in Wirklichkeit als sicherlich in vielen Fällen wirksamer und dabei einfach umzusetzender Bestandteil der Therapie vor allem bei Patientinnen, die das volle Chemo-Programm bekommen müssen, genutzt werden könnte, wenn die Patienten, die davon profitiert haben, keine Gelegenheit bekommen, ihnen das aufs Butterbrot zu schmieren? Da mir diese Studie die Gelegenheit dazu bietet, sollte ich sie auch nutzen, obwohl ich mir keine Illusionen mache, was die Wirkung meines Bemühens betrifft. *seufz*

Leider nicht nach den einzelnen Langzeitfolgen unterteilt wiedergegeben wurde in der Studie die Einschätzung, ob es sich um geringe, mittlere oder starke Beeinträchtigungen handelt. Das hätte ich nämlich interessant gefunden. Vor allem interessiert mich das für die häufigste Langzeitfolge, die Angst vor einer Rückkehr des Krebses. Daß ich manchmal daran denke, daß die Krankheit zurückkommen könnte, was für mich natürlich auch keine angenehme Vorstellung ist, hätte ich trotzdem nicht als Symptom angegeben, auch nicht als geringfügiges, denn das ist bei mir ja lediglich eine konkretisierte Variante derselben gelegentlichen flüchtigen Frage, ob man wohl einmal Krebs bekommen wird, die man sich auch ohne Krebsdiagnose ab und zu stellt. Das ist gewissermaßen eine erfahrungsbasierte gedankliche Erweiterung ohne Krankheitswert. Aber vielleicht würden eine Menge anderer Leute das ja trotzdem als geringfügige Belastung angeben. Deshalb fände ich gerade bei dieser Frage den Anteil der mittel und stark Belasteten in diesem Punkt besonders aufschlußreich, denn diese Patientinnen sind es, deren psychisches Wohlergehen stark genug beeinträchtigt ist, um sich mal ein paar Gedanken darüber zu machen, wie man ihnen besser helfen kann. Es führt doch aber nirgendwohin, in einer Studie vor allem festzustellen, daß eine ehemalige Brustkrebspatientin natürlich nicht einfach vergißt, daß sie diese Kankheit gehabt hat, und ihr deshalb zwangsläufig gelegentlich in den Sinn kommt, daß sie vielleicht ja doch noch einmal wiederkommen könnte.

Was mich aber ehrlich überrascht hat, ist das Ausmaß der psychischen Belastungen (dazu zähle ich auch die Schlafstörungen und in Teilbereichen kann es auch die Erschöpfung und die sexuelle Dysfunktion betreffen) noch nach so langer rückfallfreier Zeit. Eine Brustkrebserkrankung ist zwar letzten Endes neben allem anderen auch eine wuchtige Attacke auf die Identität als Frau und hat dadurch verdammt viel Traumatisierungspotential. Aber spätestens nach fünf Jahren, wenn man als geheilt betrachtet werden kann, hätte ich dennoch damit gerechnet, daß die Anspannung, die mit der Sorge, der Krebs könnte wiederkommen, verbunden ist, nachläßt und damit auch die anderen psychischen Symptome weniger werden. Aber vielleicht wären von denselben Teilnehmerinnen ja nach ein, zwei oder vier Jahren dieselben psychischen Beschwerden noch viel häufiger angegeben worden. In dem Fall hätte es tatsächlich nachgelassen, nur von einem höheren Level aus, als ich erwartet hätte.

Wenig überraschend fand ich es, daß jüngere Patientinnen stärker belastet waren als ältere, gerade für sie ist ja das oben erwähnte Traumatisierungspotential viel höher: Von beruflichen Zukunftsperspektiven bis zum unerfüllten Kinderwunsch stellt sie vieles, das man vorhatte, plötzlich in Frage, und das kann konkrete Langzeitauswirkungen auf das Leben gehabt haben, das man acht Jahre später führt, und wenn der Vergleich zu dem, was man eigentlich vorgehabt hatte, ungünstig ausfällt, ist das schon ein Grund, mit seinem Schicksal häufiger oder mehr als andernfalls zu hadern. Mit zunehmendem Alter fällt diese Art von Folgen weniger stark ins Gewicht, auch wenn Krebs natürlich in jedem Alter SEHR unwillkommen ist.

Es ist halt auch so unfair, schon beispielsweise als Mittdreißigerin, womöglich als Mutter kleiner Kinder, auf einmal an Krebs zu erkranken, daß ich es - angelehnt an einen ungewöhnlichen Nachruf auf einen Verstorbenen, den ich kürzlich erstmals zu Gesicht bekam, obwohl er schon uralt ist (aus den 1960er Jahren) - als einen ungeheuerlichen Skandal bezeichnen möchte, gegen den ich hiermit protestiere. So etwas sollte einfach nicht passieren, niemandem und nirgends. Kein Mensch hat so etwas verdient. Auch wenn diese Bemerkung so sinnlos ist wie der Protest des Autors jenes Nachrufs, weil es ja nicht verhindern kann, daß so etwas passiert, fühlt es sich für mich gerade richtig an, meiner Empörung über diese Ungerechtigkeit einmal Ausduck zu verleihen.

Genau deshalb finde ich es aber auch beunruhigend, daß es eine Zunahme der Krebsinzidenz bei unter 50jährigen zu geben scheint. Zum ersten Mal davon gehört habe ich im Krebs-Podcast von Karen Abel. Der Podcast mit inzwischen mehr als hundert Folgen ist etwas "lungenkrebslastig", was kein Wunder ist, da die Betreiberin selbst an Lungenkrebs erkrankt ist, und mir manchmal zu spirituell angehaucht (mit so was kann ich echt gar nichts anfangen), aber sehr wohl empfehlenswert, weil so viele Patienten mit ganz unterschiedlichen Erlebnissen und selbstentwickelten Umgangsweisen mit ihrer Situation zu Wort kommen und ab und zu auch ein Wissenschaftler oder Arzt dazwischengeraten ist, von denen auch die meisten Interessantes und Wissenswertes zu sagen haben.

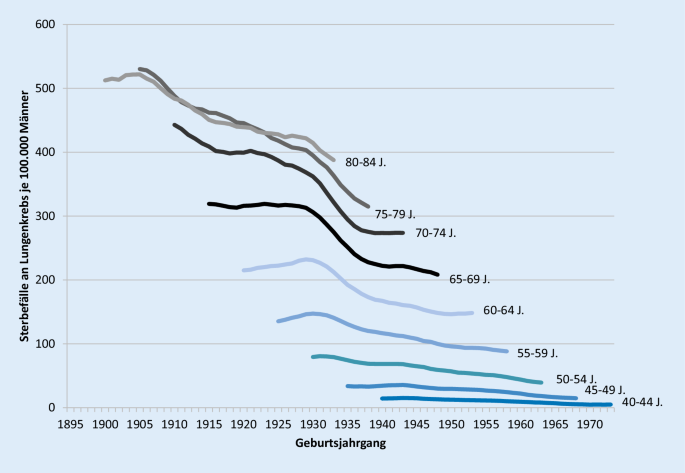

Daß es diesen Anstieg wirklich gibt, habe ich zunächst gar nicht geglaubt und sogar, als ich es zum n-ten Mal im Podcast hörte, danach recherchiert, wobei mir meine Annahme - mindestens bezogen auf Deutschland und auf Lungenkrebs, auf den sie sich natürlich häufig speziell bezieht - auch bestätigt zu werden schien.

Die verlinkte Studie bestätigt diesen Trend nun allerdings, alle Krebsarten betreffend und weltweit gesehen.

Der Anstieg ist nicht gleich verteilt, aber auf der ganzen Welt offenbar feststellbar, in realtiv geringem Ausmaß sogar in Afrika - und bei der ausgewählten Altersgruppe ist das bedeutsam, da Krebs ja an sich eine typische Alterskrankheit ist und die unterschiedlichen Lebenserwartungen in verschiedenen Teilen der Welt bei einer globalen Betrachtung deshalb ein falsches Bild vermitteln können, weil etwa in Afrika viel weniger Menschen überhaupt das Alter erreichen, in dem das Krebsrisiko steigt. Aber in der Altersgruppe unter 50 sollte eigentlich ein weltweiter Vergleich ein die Realität wenigsten im Groben abbildendes Ergebnis bringen.

Die Erklärungsansätze der Autoren der betreffenden Studie überzeugen mich aber leider genausowenig wie ihre darauf basierenden Handlungsempfehlungen:

- Rauchen/Alkohol: in dem Land mit dem höchsten Anstieg, den USA, gab es 2018 nur noch halb soviele Raucher wie im Vergleichsjahr (1990) und schon damals lag der Anteil der Raucher weit unter dem zwanzig Jahre zuvor; in den anderen überdurchschnittlich betroffenen Ländern ist der Raucheranteil in der Bevölkerung ebenfalls gesunken. Auch der Alkoholkonsum ging in diesen Ländern zurück. Auch das ist eine Entwicklung, die schon viel früher eingesetzt hatte; wenn man Biographien oder sonstige Sachbücher über das Alltagsleben der zwanziger bis sechziger Jahre liest, wird einem erst richtig klar, wie viel mehr Alkohol als heute damals konsumiert wurde. Wie sollten dann ausgerechnet diese Faktoren parallel dazu einen Anstieg der Krebserkrankungen zwischen 1990 und 2018 bewirkt haben?

- Umweltgifte: Daß die Menge der Umweltgifte in den vom Anstieg der Krebsfälle bei Jüngeren stärkstbetroffenen Ländern (USA, Kanada, Australien, Europa) 2018 höher gewesen sein soll als 1990, halte ich ebenfalls für höchst unwahrscheinlich. Von Asbest aufwärts sind in diesem Zeitraum schließlich viele besonders gefährliche Umweltgifte verboten oder jedenfalls stark reduziert worden. In Deutschland zum Beispiel ist Asbest seit 1993 verboten. Klar wirken solche Gifte noch lange nach, aber wie das zugegangen sein soll, daß ihre Wirkung sich über ein Vierteljahrhundert hinweg mit jedem Jahr, das seit dem Verbot vergangen ist, stärker auswirkt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.

Wenn der Faktor Umweltgifte aber dennoch eine Rolle spielen soll, müßten andere, möglicherweise auch teilweise noch gar nicht als solche erkannte Umweltgifte neu hinzugekommen sein, die dann entweder mehr sind, als die alten es waren, oder noch fieser als die alten wirken, da ja sogar Raucher, die noch vor ihrem fünfzigsten Geburtstag Lungenkrebs bekommen bzw. daran sterben, schon immer eher Ausnahmefälle waren. Der Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs ist zwar eindeutig, betraf aber schon immer vor allem ältere Menschen.

Was also könnte die Erklärung sein, falls es wirklich um Umweltgifte geht? Mikroplastik könnte etwa eine Rolle spielen. Oder Handystrahlung. Ja, ich weiß, daß deren Existenz für gewöhnlich abgestritten wird und ich habe das - ohne mich damit zu befassen - eigentlich auch nie geglaubt, aber Handys sind tatsächlich ein Phänomen, das in diesem Zeitraum neu Verbreitung fand. Was auch immer es sein mag: Es müßten jedenfalls Dinge sein, die erst nach 1990 stärkere Verbreitung fanden, und diese Verbreitung wäre als weltweit anzunehmen, aber in den USA, Kanada, Australien und den meisten Ländern Europas noch stärker verbreitet sein als beispielsweise in Mexiko oder China oder Äthiopien. Das spricht allerdings auch wieder eher gegen Handys.

- Ernährung/Diabetes und alles, was da mit dranhängt: Das wäre rein nach Bauchgefühl am ehesten mein Kandidat. Aber bei Betrachtung der Weltkarte in der Studie kann das eigentlich auch nicht stimmen, da das den USA benachbarte Mexiko - mit einem noch schlimmeren Adipositas- und Diabetesproblem als die USA - einen so viel geringeren Anstieg der Krebsinzidenz bei Jüngeren verzeichnet. Es muß also irgendwelche Faktoren geben, die Mexiko weniger "kanzerogen" als die USA machen ... und die Ernährung ist es definitiv nicht. Daß es sich aber bei Mikroplastik und Handys anders verhält, kann ich mir ebenfalls nicht vorstellen.

Eine Erklärung dafür könnte sein, daß es in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Faktoren gibt, die eine besonders große Rolle spielen. Das dürfte sich dann wohl auch in unterschiedlichen Krebsarten ausdrücken, bei denen der Anstieg in diesem oder jenem Land bzw. Kontinent höher oder niedriger ist als anderswo in der Welt. Vielleicht hätte ich zu diesem Punkt ja in der Studie noch mehr herauskriegen können, aber mir fehlte, ehrlich gesagt, nach dem ersten Überfliegen die Lust, sie mir auch noch genauer vorzunehmen.

Vielleicht wäre das anders gewesen, hätten nur auch die Autoren ihre Ratlosigkeit eingestanden, da sie schon keine vernünftigen Erklärungen dafür finden konnten, anstatt wie gewöhnlich halt nur die üblichen Verdächtigen verhaften und wegsperren zu wollen.

Hier nämlich die zugehörigen Handlungsempfehlungen:

Encouraging a healthy lifestyle, including a healthy diet, the restriction of tobacco and alcohol consumption and appropriate outdoor activity, could reduce the burden of early-onset cancer. It is worth exploring whether early screening and prevention programmes for early-onset cancer should be expanded to include individuals aged 40–44 and 45–49

Das ist, gelinde gesagt, dürftig, und in Teilbereichen - etwa der "healthy diet" - angesichts des erschütternden Unwissens der Ernährungswissenschaft darüber, welche diet für wen healthy und für wen unhealthy ist, nebst ihrer Unwilligkeit, an ihrer Unwissenheit etwas zu ändern oder sie auch nur einzugestehen, höchstwahrscheinlich für die Opfer des zugehörigen gut gemeinten, aber blinden Aktionismus, den es längst gibt, der sich nun aber auch auf diese Empfehlung berufen kann, im Gegenteil gesundheits- und lebensgefährlich.

In diesen "conclusions" erkenne ich überhaupt kein Potential, um dem Anstieg der Krebsinzidenz bei unter Fünfzigjährigen ein Ende setzen zu können. Und noch deprimierender ist die Art und Weise, wie diese augenscheinlich wenig hilfreichen Handlungsempfehlungen von "Multiplikatoren" bei Twitter unhinterfragt einfach nachgeplappert werden. Das Ärzteblatt, das ich oben verlinkt hatte, war dabei immerhin zurückhaltend, aber die Tagespresse griff gerade diesen Teil natürlich heraus und fokussierte sich genau darauf, sich von Experten just die Richtigkeit dieser Handlungsempfehlungen bestätigen zu lassen.

Daß sich die Wissenschaft auch in dieser Frage mit leicht erkennbar haltlosen Pseudoerklärungen begnügt und niemand dies skandalisiert, ist der eigentliche Skandal bei der Sache.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen