Mein Gewicht nach dem vierten von vier Fastentagen: 72,8 Kilogramm. Das ist ein Fall von Naja, entspricht aber ungefähr dem, was ich erwartet hatte, nachdem ich über Weihnachten wohl wirklich etwas zugenommen habe - das ist neu, in früheren Jahren fiel mir das nicht auf. Wenn ich mein heutiges Gewicht mit dem nach dem letzten langen Fastenintervall vor Weihnachten vergleiche, liegt es 1,2 Kilogramm höher. Damit kann ich eigentlich leben, es sind immerhin 7 Kilogramm weniger als zu Anfang des Jahres, wenn es auch nur 2,8 Kilogramm weniger als am Montag sind. Aber zu Beginn des Fastenintervalls war ich ja sowieso schon mehr oder weniger entwässert, also bildet diese Abnahme während des Fastens zu einem größeren Anteil als sonst eine Abnahme im eigentlichen Sinne ab, anstatt zu 90 Prozent aus Wasser zu bestehen.

Das Problem mit der ersten Mahlzeit erst am Nachmittag an den Eßtagen der nächsten Woche hat sich übrigens für zwei der drei betreffenden Tage gewissermaßen von alleine gelöst. Denn am Montag bin ich bei einem Meeting, wo es auch einen Imbiß gibt: Rippchen mit Brot. Ich werde die Carnivore-Brötchen mitbringen, weil sich andere Leute dafür interessieren. Also werde ich am Montag diese Brötchen um eine Zeit backen, die es nahelegt, daß wir zum Kaffee auch welche essen. Am Mittwoch wiederum muß ich nachmittags zu einer Beerdigung, und da esse ich vorher einfach gar nicht. Da es vermutlich anschließend eine Einladung gibt, werde ich allerdings wohl carblastig essen und trinken, denn der Verstorbene war mein Patenonkel, und ich ehre sein Andenken sicherlich am besten, wenn ich auf ihn ein Bier trinke. Er mochte Bier, und er freute sich, daß ich es auch mochte, als ich das letzte Mal bei ihm zu Besuch war. Wie ich die Sache am Freitag mache, weiß ich momentan noch nicht, aber vielleicht fügt sich das ja ebenfalls von alleine.

Mal sehen, ob diese neue Variante: Low Carb plus zwei ganze Fastentage in der Woche plus drei Tage 18:6-Fasten dazu führt, daß ich in zwei Wochen schon wieder an dem Punkt bin, an dem ich vor Weihnachten war. Idealerweise wäre ich sogar über ihn hinaus.

***

Im Tauschregal fand ich mal wieder einen Abnehmratgeber, der mich neugierig machte: "Hungerstoffwechsel" von Jasper Caven. Ein ziemlich schmales Bändchen, das noch dazu etliche Seiten mit vorgedruckten Formularen enthielt, die man selbst ausfüllen soll. Wäre ja kein Thema, wenn der Inhalt lesenswert wäre. Aber der Inhalt stellte sich als eine Variante des üblichen kalten Kaffees heraus: Kalorienlogik, Sport, Tricks, wie man sich selbst diszipliniert, Mittel, um sich dafür selbst zu überwachen, und so weiter. Fasten wird nur einmal ganz am Rande in einer Aufzählung seiner Meinung nach unwirksamer Methoden erwähnt. Es schien eines dieser typischen belanglosen Trittbrettfahrer-Ratgeberbücher zu sein.

Mehr als ein flüchtiges Durchblättern fand ich sinnlos. Aber ich schloß ich noch eine kurze Onlinerecherche über diesen Wunderknaben an, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Und da zeigte sich, daß das belanglose Büchlein noch der harmloseste Teil von Cavens Aktivitäten ist. Denn das Büchlein wird zwar auch zum Kauf angeboten, aber überwiegend scheint es verschenkt zu werden. Und das nicht etwa aus Hilfsbedürfnis. Als Influencer vertreibt Caven - außer seinen Büchern - nämlich auch Nahrungsergänzungsmittel, und die zu promoten scheint auch das eigentliche Ziel zu sein. Früher gab es auf seiner Website wohl eine ganze Palette von diesem Zeug, heute nur noch einen Abnehmshake, der angeblich die Leber entfettet, und, Überraschung, dies soll - anders als er das in seinem Büchlein darstellt - sogar ganz von alleine wirken. Da er viel Werbung schaltet - auch als auf den ersten Blick wie redaktionelle Artikel wirkende in Magazinen -, scheint die Sache für ihn vor allem eine Geldmachmaschine zu sein.

Und Geld macht er damit anscheinend mehr als genug. Falls die Angaben zum Gewinn des Unternehmens omos media, an dem Jasper Caven von Beginn an als Gesellschafter mitbeteiligt ist und das auch im Impressum seines Abnehmratgebers steht, stimmen sollten, stieg der Unternehmensgewinn seit der Eintragung des Unternehmens 2018 stetig und belief sich im Jahre 2023 auf mehr als 25 Millionen Euro. Caven ist darüber hinaus auch Gesellschafter in einer Reihe anderer Unternehmen, bei all denen in wechselnder Besetzung immer dieselben drei Personen Gesellschafter sind, von denen die meisten irgendwie vorrangig mit dem Themenkomplex "Wie zocke ich verzweifelte Übergewichtige ab?" zu tun haben. Ein Teil der auf Cavens Seite nicht mehr erhältlichen Abnehmprodukte findet sich auf manchen jener anderen Websites immer noch. Als vierter im Bunde beteiligt sich unter Umständen auch ein Rechtsanwalt als Abmahnabzocker mit, der irgendwelche womöglich ja ebenfalls zwielichtige Trittbrettfahrer daran hindert, das anscheinend erfolgreiche Konzept aufzugreifen, jedenfalls berichtet eine andere Rechtsanwaltskanzlei über eine solche Abmahnung für einen ihrer eigenen Mandanten im Auftrag der omos GmbH. Vielleicht tue ich der Kanzlei mit diesem Verdacht aber auch Unrecht und sie wurde einfach nur beauftragt und hat den Auftrag halt abgewickelt, weil so was nun mal ihr Job ist.

Daneben gibt es aber auch eine "Caven Ventures GmbH" mit dem Zweck der Verwaltung des eigenen Vermögens und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Erwähnenswert finde ich außerdem, daß sein Firmengeflecht auch eine Caven Immobilien GmbH enthält, Gegenstand: Erwerb sowie Halten und Verwalten von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeteilen. Vielleicht meint er ja, als Immobilien-Influencer ein zweites Standbein schaffen zu können, wenn das Geschäft mit seinen Abnehmprodukten einmal nachläßt, zu dem, was man auf YouTube im Bereich Immobilien-Influencer teils zu sehen bekommt, würde so eine Gestalt eigentlich auch gut passen. Aber bislang scheint er jedenfalls nicht schlecht mit seinem Zeug verdient zu haben, also vielleicht dient das ja nur der Geldanlage für seine jährlichen Millionengewinne mit dem Zeug, das er verkauft.

Sicherlich ließen sich über diese mehr als zwielichtige Figur, über die nirgends irgendwelche biographischen Angaben zu finden waren, noch mehr interessante Details herausfinden. Alleine der Name klingt ja schon wie ein Pseudonym, also wäre ich nicht weiter erstaunt, falls sich herausstellen sollte, daß er in Wirklichkeit ganz anders heißt. Aber ich hatte keine Lust darauf. Der Typ ist ein simpler Abzocker, nicht mehr und nicht weniger als das, und das, fand ich, war hier eine Bemerkung über ihn wert. Das Büchlein ist folglich noch nicht einmal dafür tauglich, wieder zurück ins Tauschregal gestellt zu werden, man will ja nicht andere Leute auf der Suche nach Lösungen versehentlich in die Klauen eines Abzockers treiben. Giftmüllverbrennung wäre wohl doch übertrieben, also landet das Ding nunmehr einfach im Papiermüll. Dasselbe mache ich mit allen anderen Expemplaren, die mir vielleicht künftig in einem Tauschregal begegnen werden.

***

"Why does the public seem largely indifferent to the attacks on science?" fragt ein Autor, immerhin Professor in Yale über die einschlägigen Aktivitäten der US-Regierung, und antwortet selbst darauf: "This may be related to the public view that higher education is headed in the wrong direction." Es folgen eine durchaus eindrucksvolle Selbstkritik eines Wissenschafts-Insiders, der sich als keineswegs blind für das outet, was seit vielen Jahren in der Wissenschaft schiefläuft, und die Behauptung, insgeheim wisse das innerhalb der Wissenschaft jeder. Noch wichtiger, er macht ein paar Lösungsvorschläge.

Von so etwas möchte ich gerne mehr sehen und hören, denn ich schließe mich in den wissenschaftlichen Bereichen, die mich persönlich tangieren, der öffentlichen Meinung hiermit mit großem Nachdruck an, möchte aber betonen, daß ich keineswegs Wissenschaftler durch irgendwelche Schamanen oder Gesundbeter ersetzen möchte, sondern durch eine Wissenschaft, die endlich mal ein paar offensichtliche systembedingte Fehlerquellen beseitigt und dann vielleicht ja wirklich wieder imstande ist, ihre Arbeit auch von ihrem Ende her zu denken. Und dieses Ende müßte halt sein, daß die Ergebnisse wirklich ein bestimmtes Wissensgebiet weiterbringen, anstatt lediglich sinnlose Zahlenspielereien zu betreiben. Eine Studie kann methodisch, rechnerisch und in der Datengrundlage absolut richtig und gleichzeitig irrelevant sein. Wenn ihr aber in der zugehörigen Pressemitteilung der erwünschte Spin verpaßt wird, werden die Publikumsmedien einem das, was man als Folgerung aus dem Ergebnis angeblich tun oder lassen sollte, in jedem Fall wieder servieren, obwohl man damit nur scheitern kann.

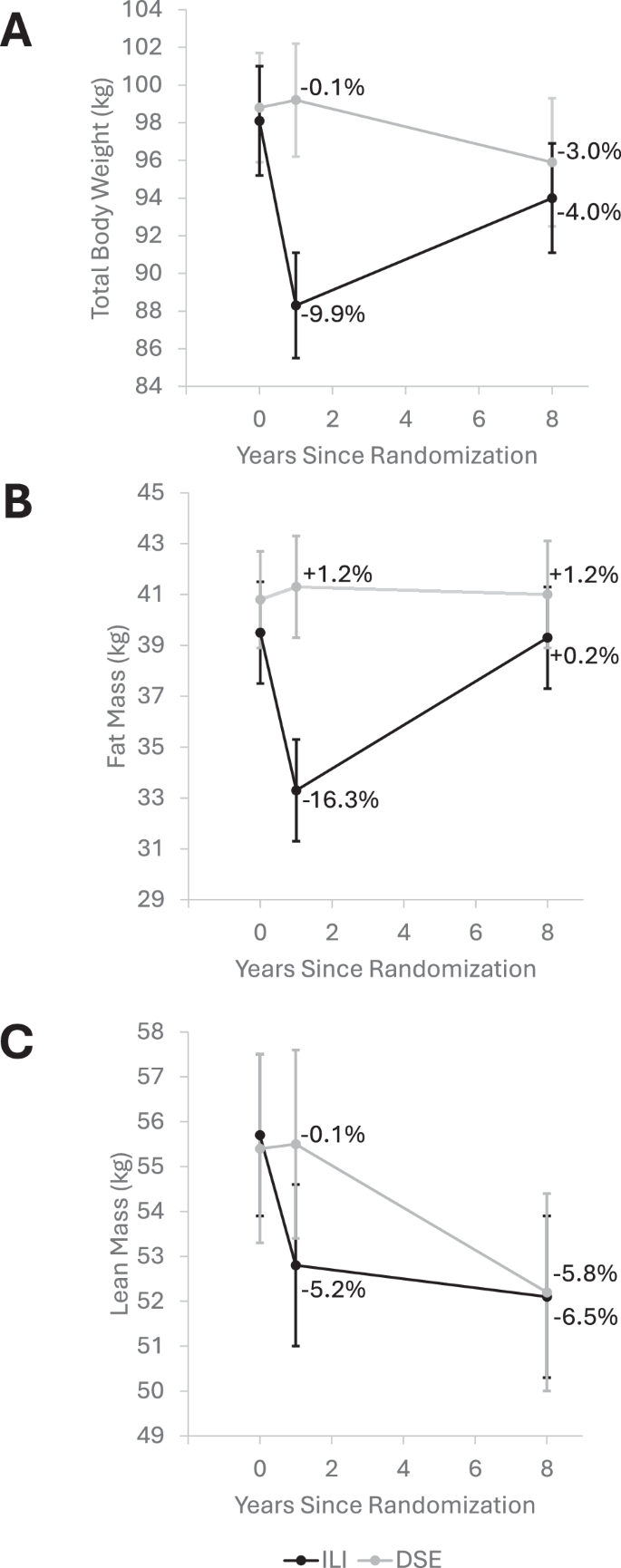

Ein typisches Beispiel für das erste sind Abnehmstudien, die maximal ein halbes Jahr gelaufen sind und deshalb Erfolge präsentieren können, von denen jeder, der sich auskennt, von vornherein weiß, daß es bei den Teilnehmern anschließend sowieso zu einer Wiederzunahme kommen wird, weshalb es gar keine Rolle spielt, ob sich eine Methode zuvor mehr oder weniger erfolgreich gezeigt hat. Ein typisches Beispiel für das zweite sind Studien zum selben Gegenstand, die zwei Jahre oder mehr liefen und bei denen der Erfolg als bewiesen gilt, weil im Durchschnitt das Gewicht der Teilnehmer am Ende niedriger lag als am Anfang - obwohl grafische Darstellungen des Verlaufs es abbilden, daß nach Ablauf der ersten sechs Monate eine Wiederzunahme erfolgte, von der man annehmen muß, daß sie sich auch weiter fortsetzen wird. In diesem zweiten Fall ist ein Vergleich der Ergebnisse unterschiedlicher Strategien immerhin noch von einem gewissen Interesse. Allerdings wird niemals erwähnt, daß es sich nur um einen Vergleich zwischen "schlecht" und "noch schlechter" handelt.

Ich habe diese Mätzchen zum Kotzen satt. Und doch stoße ich immer wieder aufs Neue auf sie. Warum, frage ich, sollte ich einer Wissenschaft, die mich bei diesem Thema ständig veräppelt, dann aber bei anderen Themen vertrauen? Mir bleibt doch gar nichts anderes übrig, als mit den Mitteln, die einem Laien zur Verfügung stehen, zu versuchen, mir auf wissenschaftliche Fragen, die mich selbst berühren, einen eigenen Reim zu machen. Daß ich schlechter mit Fachwissen ausgestattet bin als die Experten, trifft zwar zu. Aber aus Gründen des Selbstschutzes bleibt mir trotzdem nichts anderes übrig, als alles selbst zu überprüfen. Dabei versteht sich von selbst, daß ich mich an Faktoren halten muß, die ich als Laie auch beurteilen kann. Im Fall von Gewichtsreduktion ist dies der in allen Studien, die mindestens ein Jahr umfassen, auch durch jeden Laien beobachtbare Wiederanstieg des Gewichts nach ca. sechs Monaten.

Es passiert nämlich immer. Jedes. Verdammte. Einzelne. Mal.

Ich habe keine Strichliste geführt, aber bestimmt habe ich schon eine dreistellige Zahl von Studien auf diesen Faktor hin überprüft. Ein Vertun ist da gar nicht möglich. Und jedes Mal frage ich mich dann außerdem, weil die Autoren solche Entwicklungen niemals erwähnen: Warum zum Teufel tun die das? Eine überzeugende Antwort habe ich noch nicht gefunden, aber es beweist jedenfalls eines: Ob real existierende Menschen auf Basis ihrer Erkenntnisse ihr Gewicht regulieren - also abnehmen oder ihr Gewicht halten - können, interessiert sie von vornherein nicht.

Es gefällt mir aber überhaupt nicht, bei dem, was für mich wichtig ist, immer wieder so völlig auf mich selbst zurückgeworfen zu sein und mir auf die Dinge, die mir offensichtlich von der Wissenschaft falsch erzählt wurden, meinen eigenen Reim machen zu müssen. Es mag besser sein, als sich an offensichtlich nicht hilfreiche wissenschaftlich untermauerte Ratschläge zu halten, aber eigentlich sollte es nicht so sein. Ich möchte gerne eine Wissenschaft, der ich grundsätzlich erst einmal vertrauen kann. Auch wenn ich Fehlbarkeit natürlich akzeptiere, weil Irrtümer und Fehlschlüsse nun einmal nicht völlig vermeidbar sind: Das, was ich beschrieben habe, gehört nicht zu der verzeihlichen Fehlern, es ist wissentliche Irreführung, und was mich am meisten aufregt: So geht das schon seit Jahrzehnten. Niemand kann mir weismachen, daß die nicht ganz genau wissen, was sie da tun. Auch wenn Akademikern für meinen Geschmack zu viel Ehrfurcht entgegengebracht wird: Für so dämlich, den typischen Abnahmeverlauf innerhalb eines Jahres einfach übersehen zu haben, halte ich sie dann doch nicht. Aber warum sie sich so verhalten, bin ich mir nach wie vor nicht wirklich sicher, obwohl ich auch dazu ein paar Theorien habe.

Von der Minderheit derer, die ein vergleichsweise hohes Mißtrauen wie ich entwickelt haben, geht aber kaum jemand so vor wie ich, wenn sie über ein solches Thema etwas herausfinden wollen. Fast alle gehen irgendwelchen zweifelhaften Wunderheilern auf den Leim, und nur manche unter diesen blinden Hühnern haben das Glück, daß ihr Favorit tatsächlich teilweise Dinge empfiehlt, die meiner wissenschaftlich absolut unfundierten, aber dafür praktisch erlebten Erfahrung nach wirksamer sind als das, was die Schulweisheit zu bieten hat. Andere fallen aber auf einen Jasper Caven herein, der sich daran eine goldene Nase verdienen kann. Tatsächlich hat die Wissenschaft mit ihrer irritierenden Gleichgültigkeit gegenüber der Wirkung, die sich mit Hilfe ihrer Erkenntnisse erzielen oder nicht erzielen lassen, einen beträchtlichen Anteil daran, daß solche Geschäftsmodelle weiterhin florieren.

In meinem kleinen gallischen Dorf hatte ich jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit, im wachsenden Kreis der Bekannten (und langsam kann ich auch mal anfangen, einen Teil davon als Freunde zu bezeichnen) jemandem, der eine Prädiabetes-Diagnose hat und offenbar einen Arzt, der ihm zu kohlenhydratarmer Ernährung geraten hat, ein paar einschlägige und leicht umsetzbare Ernährungstipps zu geben. Ich gab sie umso lieber, weil sie ihn wirklich interessierten, denn er wußte nicht so recht, was er mit dem ärztlichen Ratschlag nun in der Praxis anfangen sollte. Daß wir gerade Low Carb essen, paßt dazu ausgezeichnet. Wir werden also demnächst mal zum Abendessen Besuch bekommen, damit er sich davon überzeugen kann, daß das erstens sehr wohl schmeckt, auch wenn keine Spätzle oder Pommes mit im Spiel sind, und zweitens auch kein Hexenwerk bei der Zubereitung ist. Und dann muß ich dringend noch fragen, wer denn dieser Arzt ist, denn das hatte ich bislang ganz vergessen.

Also, der Aufruf hat in jedem Fall seine Berechtigung. Bleibt dieser US-Wissenschafter aber nur ein einsamer Rufer in der wissenschaftlichen Wüste oder ist das diesmal vielleicht ja doch der Beginn einer Bewegung innerhalb der Wissenschaft? Dies bleibt abzuwarten. Sonderlich optimistisch bin ich aber nicht.

***

Kürzlich geriet ich, mehr aus Versehen, in einen Podcast in dem sich der Podcaster Holger Klein mit zwei Wirtschaftswissenschaftlern, Rüdiger Bachmann und Christian Bayer über Wirtschaftsthemen austauscht. Ich fand die aktuelle Folge, in der es auch um ein paar sehr aktuelle Themen ging, so überraschend interessant, daß ich mir noch eine zweite gönnte, die sich um das Thema Rente drehte. Auch aus der Folge habe ich das eine oder andere mitgenommen, das ich interessant zu erfahren fand, aber an einem Punkt hätte ich gerne meinen Zweifeln durch ein paar kritische Rückfragen Ausdruck verliehen. Denn ich gehe zwar davon aus, daß die beiden eine ganze Menge von Dingen verstehen, von denen ich keinen blassen Dunst habe, aber weil die Sache mit der Rente und etwaigen Veränderungen bei den zugehörigen Regelungen ja am Ende bei Leuten wie mir diese oder jene Wirkung haben sollte, hatte ich das Gefühl, diesen entscheidenden letzten Schritt haben sie nur unvollkommen nachvollzogen. Liegt das daran, daß sie ein implizit als richtig vorausgesetztes wirtschaftswissenschaftliches Ziel hatten? Solche Ziele sollten dem Ziel "Die Gesellschaft soll im Großen und Ganzen funktionieren" als ein untergeordnetes Teilziel eingefügt werden können. Die Wirtschaft hält allerdings ihr optimales eigenes Funktionieren für einen Wert an sich und die zugehörige Wissenschaft übernimmt das vielfach unhinterfragt, indem gesellschaftliche Störfaktoren auf dem Weg zu diesem Ziel nur dann eine Rolle spielen, wenn sie dieses angestrebte Ziel behindern würden.

Für meine Verhältnisse habe ich meine Zweifel ungewohnt zurückhaltend und geradezu wohlwollend ausgedrückt, nicht wahr? Das liegt daran, daß ich mich gerade auf Terrain bewege, das mir nicht sonderlich vertraut ist und zu dem ich mich - insgesamt wie auch in vielen Teilbereichen - noch nicht ausreichend befähigt glaube, mir eine Meinung zu bilden. Ich formuliere meine Einwände deshalb mit aller gebotenen Vorsicht, weil ich nicht sicher bin, ob mir doch irgendwo noch Denkfehler unterlaufen sind.

Das gilt aber nicht für den Sinn von Wirtschaft. Die Wirtschaft ist meines Erachtens ein Mittel, um ein andersgeartetes Ziel zu erreichen, und deshalb spielt es auch eine Rolle, sich zu vergegenwärtigen, daß die Ziele der Wirtschaft niemals mit den Zielen von Wirtschaftspolitik deckungsgleich sein können. Daß die Wirtschaft selbst ihre Ziele absolut setzt, kann man ihr ja kaum vorwerfen, aber es wäre Aufgabe der Wirtschaftspolitik, dafür einen gesellschaftszuträglichen Rahmen zu setzen (Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft tat das zum Beispiel auf überzeugende Weise), und der Medien, dies zu kommunizieren. An dieser Klippe scheitern meinem Eindruck nach aber alle beide, und zwar nicht erst, seit Pinocchio Bundeskanzler und Schneewittchens Stiefmutter Wirtschaftsministerin geworden ist. Schon seit anno Gerhard Schröder hat man permanent den Eindruck, der Bürger zählt nur noch als Wirtschaftsfaktor, als der er entweder nützlich ist, was aber in den Augen der Wirtschaft niemals ausreicht, sondern immer irgendwie (und meist auf Kosten der Nützlichen) optimiert werden soll, oder nicht nützlich, was man ihm mit Feuer und Schwert auszutreiben versucht. In diesem Modell spielt der Bürger also nur die Rolle eines nützlichen oder unnützen Idioten. Wo immer über wirtschaftliche Erfordernisse gesprochen wird, entstehen die Einwände auf Seiten derer, die sich nur ungern zu Idioten machen lassen wollen. Einige davon sind berechtigt, auch wenn diese Interessenvertretungen wiederum deren Eigeninteresse absolut setzen, was natürlich genauso falsch ist.

Das Gegenstück zu den Propagandisten der Wirtschaftsinteressen sind nämlich die Parteien, Institutionen und NGOs, die sich dem Schutz der Schwächeren verschrieben haben. In ihrer Argumentation kommt die Frage nicht vor, wofür man die Wirtschaft womöglich doch auch noch braucht, und außerdem funktioniert sie da von ganz alleine und steuernde Eingriffe sind nur nötig, um sie daran zu hindern, uns allesamt mit Haut und Haaren aufzufressen. Und auch dies wird durch die Medien nie so richtig eingeordnet. Manchmal passiert es auch, daß beide inkompatiblen Sichtweisen in ein und derselben Zeitschrift nebeneinander stehen, ohne daß irgendwer es für erklärungsbedürftig hält, daß aus Sicht des Spiegels oder wem auch immer anscheinend beides richtig sein soll, obwohl beides sich erkennbar gegenseitig ausschließt.

Als Kommunikationsmuster ist das dem gesellschaftlichen Frieden kaum zuträglich, wenn diese Dinge ständig nur einander ohne Einordnung gegenübergestellt werden, und das ließe sich verbessern. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, eine öffentliche Debatte über den Sinn der Wirtschaft im Rahmen einer Gesellschaft anzufachen, die vor allem verdeutlicht, was der einzelne in seiner jeweils individuellen persönlichen Situation davon hat, daß die Wirtschaft funktioniert, und die Bereiche, in denen sie zu gut funktioniert und dabei das Leben der Bürger unzumutbar verschlechtert, einzukreisen, damit man auch darüber sprechen kann, wie man die gesamtgesellschaftliche Wirkung verbessern könnte. Eingebettet müßte beides in das Gesamtkonzept sein, daß die Wirtschaft nicht der Endzweck ist und auch nicht sein soll. Es reicht außerdem nicht mehr, so etwas schweigend vorauszusetzen. Die Leute müssen es hören und daran glauben können. Aber diejenigen, die irrtümlich glauben, sie müßten die Interessen der Wirtschaft vertreten, weil sie auch ihre eigenen seien, müssen auch lernen, daß sie damit auf einem Holzweg sind.

Ein Beispiel dafür, wie so etwas zwangsläufig schieflaufen muß:

Die berüchtigte Durchschnittssekretärin habe ich in diesem Blog schon das eine oder andere Mal erwähnt. Sie wäre schuld daran gewesen, falls Angela Merkel 2005 die Wahl doch noch gegen Gerhard Schröder verloren hätte. Die Durchschnittssekretärin war nach Darstellung des Merkelschen Wirtschaftsminister-Kandidaten, jenes "Professors aus Heidelberg", wie Schröder sich im Wahlkampf über ihn mokierte, teilweise verheiratet und hatte 1,3 Kinder. Bestimmt ergaben solche Familienverhältnisse im speziellen Biotop der Wirtschaftswissenschaften irgendeinen Sinn. Im richtigen Leben tun sie das aber nicht. Die Durchschnittssekretärin ist kein Mensch, der einem auf der Straße über den Weg laufen kann, sondern ein statistisches Konstrukt und deshalb ungeeignet als Beispiel für wirtschaftspolitische Pläne, die von denen unterstützt oder wenigstens hingenommen werden sollen, denen man im Gegensatz zu ihr wirklich auf der Straße begegnet und die selbstverständlich erwarten dürfen, daß die deutsche Wirtschaftspolitik sich für das, was sie benötigen, ein bißchen mehr interessiert als für das, was ein rechnerischer Mittelwert aller Deutschen zusammen vielleicht mögen würde.

Aber außerdem hatte diese Durchschnittssekretärin auch noch ein Gehalt, bei dem mir - wenige Jahre zuvor hatte ich vorübergehend ebenfalls in einem Vorzimmer gearbeitet - einfach die Luft wegblieb. Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Betrag und will ihn jetzt nicht recherchieren, weil er sowieso keine Rolle spielt. Aber ich erinnere mich sehr genau daran, daß ich jede einzelne Sekretärin, deren ich habhaft werden konnte, danach fragte, ob sie irgendeine Sekretärin kenne, die so einen Haufen Geld verdient. Niemand kannte eine. Das zugrundegelegte Gehalt einer Durchschnittssekretärin war augenscheinlich genauso utopisch wie ihr Familienstand, dem man im richtigen Leben ja auch nirgends begegnen kann.

Ich glaube, dieser zweite Punkt war auch der wichtigere, warum der Professor Kirchhoff Frau Merkel so um die Ohren geflogen ist, daß sie die Notbremse ziehen und sich von ihm trennen mußte. Es gibt viel zu viele Sekretärinnen, um ihrem Beruf ungestraft Phantasiegehälter in aberwitziger Höhe zuschreiben zu können. Der kuriose Familienstand und die Kinderzahl führten dagegen vor allem dazu, daß alle, mit denen ich über das Thema sprach, vor Lachen unter dem Tisch lagen, und das durchschnittliche Renommee von Wirtschaftswissenschaftlern in der Bevölkerung ist bestimmt ein Stückchen gesunken, weil dies so deutlich demonstrierte, wie weit das Denken dieser Zunft von der Lebenswirklichkeit entfernt ist. Das zweite machte einen aber sauer, und zwar nicht nur mich. Wenn einen der künftige Wirtschaftsminister schon im Wahlkampf auf so groteske Weise veräppelt, was hätte man von ihm dann erst zu erwarten, wenn er erst einmal in Amt und Würden ist?

Aber irgendwie muß er ja auf diese Zahl gekommen sein, und eigentlich wüßte ich immer noch gerne, wo genau der Fehler lag, der ihm den Zorn sämtlicher Sekretärinnen Deutschlands nebst ihrer Anverwandten zugezogen hat. Andererseits ist es mir aber nicht wichtig genug, um der Frage hinterherzurecherchieren. Und warum der Herr Professor nicht merkte, in welchen Fettnapf er treten würde, kann ich mir ja gut genug vorstellen. Die permanente Beschäftigung mit wirtschaftswissenschaftlichen Abstraktionen macht wohl ein bißchen weltfremd. Andernfalls hätte er wenigstens seine eigene Sekretärin mal nach ihrer Meinung zu seinem Beispiel gefragt.

Ein ganz ähnliches Problem besteht mit der Zauberformel der Rendite, um die es in diesem Renten-Podcast ging.

Fürs Protokoll: Die Rendite meint, wieviel Gewinn eingesetztes Kapital abwirft. Also: Wieviele Cents bekomme ich rechnerisch während eins bestimmten Zeitraums auf einen als Kapital eingesetzten Euro noch obendrauf? Hier ging es speziell um die Rendite, die rechnerisch für aktuell in die Rente eintretende Rentner und für heutige Berufseinsteiger später, wenn sie soweit sind, aus den Renteneinzahlungen ihres Arbeitslebens erwirtschaftet werden kann.

Bei den Jungen soll sie erheblich niedriger als bei uns liegen. Das wird folgendermaßen begründet: Wir mußten während unseres Arbeitslebens rechnerisch weniger Rentner mit unseren Beiträgen versorgen, als sie es einmal müssen werden. Und dem müsse aus Gerechtigkeitsgründen gegengesteuert werden, was aber deshalb schwierig ist, weil wir alten Knochen, die natürlich unsere Besitzstände wahren wollen, uns nichts wegnehmen lassen wollen. Da muß man also ein bißchen herumlavieren und die Stellschrauben vorsichtig drehen - aber drehen muß man sie eben doch, sofern man bei der Rente Generationengerechtigkeit herstellen will.

Davon bin ich aber nicht überzeugt - und zwar weniger von der Berechnung als solcher, von der verstehe ich außerdem sowieso nichts, und bis es Hinweise auf das Gegenteil gibt, gehe ich davon aus, daß sie schon ihre Richtigkeit hat. Ich frage mich aber, ob das Ergebnis der Berechnung für eine Beurteilung wirklich verwendbar und inwieweit sie für Gerechtigkeitsfragen zwischen den Generationen relevant ist.

Mein Mißtrauen in dieser Frage liegt auch daran, daß die ständige Argumentation mit der niedrigeren Rendite beim Erwerb eigengenutzter Immobilien im Vergleich zu ETFs sich ja näher betrachtet als Mogelpackung erweist. Der leistbare Investitionsbetrag bei Immobilien ist schließlich um einiges höher als der für ETFs, da er den möglichen Investitionsbetrag für ETFs plus die nicht mehr zu zahlende Miete beträgt. Deshalb ist es irrelevant, ob die Rendite je eingesetzten Euro bei ETFs vielleicht ja wirklich etwas höher liegt. Je niedriger das Einkommen, desto höher außerdem der Anteil der Mietkosten und desto geringer der mögliche Investitionsbetrag - das heißt, je niedriger das Einkommen, desto mehr übersteigt der mögliche Investitonsbetrag beim Kauf einer eigengenutzten Immobilie den, der rechnerisch für ETFs zur Verfügung steht. Was unter dem Strich nicht in Prozenten vom Einsatzbetrag, sondern in harten Euros und Cents für den Investor herauskommt, ist bei eigengenutzten Immobilien umso wahrscheinlicher höher als bei ETFs, je niedriger der mögliche Einsatzbetrag für Investitionen für ihn als Mieter noch ist und je höher der Anteil seines Einkommens, den er an seinen Vermieter zu bezahlen hat.

Von einer höheren Rendite kann sich im Alter aber niemand seine Miete leisten, wenn die Ansparleistung zuvor so gering gewesen ist, daß der Ertrag nur ein Zehntel dieser Miete ausmacht. Bei einer abbezahlten Immobilie entspricht der Ertrag der nicht zu bezahlenden Miete minus ein paar Kosten, die Mietern nicht entstehen. Aber die fallen nicht sonderlich ins Gewicht.

Verbirgt sich in der Renten-Renditekalkulation dieser Wirtschaftswissenschaftler also vielleicht ein vergleichbarer Kalkulationsfehler? Also: Hat eine der beiden verglichenen Gruppen vielleicht zwar eine höhere Rendite, aber eine niedrigere Kalkulationsbasis, aus der sie errechnet wird? Ist es sogar denkbar, daß die vermeintlich Bevorzugten sich nach einem renditebezogenen Interessenausgleich als doppelt Angeschissene erweisen würden?

Das ist es, was ich gerne erfahren würde.

Ich bin bereit, mich davon überzeugen zu lassen, daß es nicht der Fall ist. Allerdings nur dann, wenn mir jemand nachvollziehbar belegt, daß es bei dieser Renditekalkulation, bei der die Millennials sich als den Boomern gegenüber benachteiligt erweisen (daß das wirklich rechnerisch belegbar ist, setze ich - wie schon erwähnt - einmal voraus) nicht nur um die Frage des Ertrags in Cents pro eingesetzten Euro geht, sondern daß auch die Faktoren mitberücksichtigt werden, die uns Boomer während unserer Erwerbsbiographie gegenüber den heutigen Einsteigern bei der Höhe der Rentenanwartschaften benachteiligen und somit von vornherein für weniger Euros, aus denen sie die Rendite bekommen, sorgen als bei den Millennials:

- Berufseinstieg durchschnittlich ein knappes Jahr später - dies übrigens wüßte ich ohne den Podcast gar nicht, danke dafür!

- Durchschnittliche Arbeitslosenzeiten liegen sehr wahrscheinlich erheblich höher und betrafen weitaus mehr Personen, das galt vor allem im Osten für die gesamten Neunziger und im Anschluß bundesweit für die Phase bis ungefähr 2010 herum.

- Dasselbe gilt für Phasen, in denen man nicht arbeitslos, aber in Umschulungsmaßnahmen, Ein-Euro-Jobs und anderen Zeiten ohne Erwerbseinkommen gewesen ist.

- Und außerdem für Phasen mit Niedriglohn. Und dies bedeutete vor Einführung des Mindestlohns Stundenlöhne von 5 bis 6 Euro - das hat zu so niedrigen RV-Beiträgen geführt, daß es eine Unverschämtheit wäre, einem die angeblich bessere Rendite gegenüber jemandem vorzuhalten, der letztes Jahr als Niedriglöhner mindestens doppelt so viel verdient hat. Millennials waren nie in Gefahr, jahrelang in solchen Arbeitsverhältnissen festzustecken. Meinen Sohn hat es nach Ende seiner Ausbildung gerade noch für zwei, drei Jahre erwischt. Aber ich kenne Altersgenossen von mir, die haben von Beginn der Neunziger bis zur Mindestlohn-Einführung auf Basis solcher Stundenlöhne RV-Beiträge bezahlt.

- Bei Männern: Wehr- und Ersatzdienstzeiten, die nahezu unbezahlt waren.

- Bei Frauen: Einkommenseinbußen durch jahrzehntelanges aktives Verhindern von Erwerbstätigkeit von Müttern mittels Verweigerung der Infrastruktur sowie politischer wie gesellschaftlicher Mißbilligung berufstätiger Mütter, meist mit Auswirkungen auf die gesamte weitere Berufsbiographie und selbstredend der Vergütung ihrer Arbeit.

Von alldem müßten sich Durchschnittswerte ermitteln lassen. Falls dies bei den Formeln, die der Renditeberechnung zugrundeliegen, von vornherein nicht enthalten sein sollte, dann glaube ich so lange nicht daran, daß unter dem Strich die Millennials einmal bei der Rente schlechter dran sein werden, bis mir jemand das Gegenteil mit nachvollziehbaren Belegen beweist. Daß sie pro Euro Rentenbeitrag weniger herausbekommen als wir, benachteiligt sie dann nicht, wenn ihre Rentenbeiträge soviel höher sind, daß sie von vornherein im Vorteil gegenüber uns sein sollten. Und ich nehme bis zum Beweis des Gegenteils jetzt einmal an, daß dies der Fall ist. Die Begründung ergibt sich aus vermutlich weit weniger rentenschädlichen Brüchen in der Erwerbsbiographie bei den Jüngeren, und darauf komme ich nachher auch noch einmal zurück.

Außerdem möchte ich gerne wissen, ob die auf ja niedrigeren Einkommen und damit auch niedrigeren Ansprüchen aus den RV-Beiträgen beruhenden Renten heutiger Eingangsrenter in dreißig Jahren wirklich dieselbe Höhe erreichen werden wie die Renten derjenigen, die erst dann in Rente gehen. Oder, wenn wir die Vergangenheit für diese Einschätzung heranziehen: Trifft es wirklich zu, daß jemand, der 1993 nach 45 Berufsjahren mit in Rente ging und dafür Rentenansprüche von 986 Euro erworben hatte, heute genausoviel Rente bekommt wie ein Rentner mit Renteneintritt 2024, dessen Anspruch sich auf 1606 belief? Dazu konnte ich nämlich nichts herausfinden. Vielleicht lag's ja an mir - es hängt ja immer viel davon ab, die richtigen Suchbegriffe zu kennen oder auf dem Wege göttlicher Eingebung zu erfahren.

Falls es so sein sollte und auch künftig so sein wird, ist dieser Punkt jedenfalls gegenstandslos. Falls es nicht so sein sollte, ist der rechnerisch nunmehr 97jährige finanziell gegenüber dem heute 67jährigen finanziell im Nachteil und das würde heißen, dem heute 67jährigen blüht gegenüber den heute 37jährigen dasselbe.

Und das alles sind natürlich wieder mal nur Durchschnittswerte der Durchschnittsrentner. Die Frage nach der Rendite kommt mir auch deshalb lebensfremd vor, weil wir - und das streitet ja niemand ab - in den nächsten Jahren, also innerhalb der Generation der angeblich Bevorzugten, ein wachsendes Problem mit Renten bekommen werden, die von vornherein nicht existenzsichernd sind. Das hat eine Reihe von Gründen, die hier zu weit führen würden. Die Frage, die ich aufwerfen will, lautet: Ist es bei den Millennials zu erwarten, daß dieser Anteil noch höher ausfallen wird, und wenn ja, wie läßt sich dies belegen? Ich sehe das nämlich nicht, auch wenn junge Akademiker gerade Probleme mit dem Berufseinstieg haben und bestimmte Branchen, etwa die Automobilindustrie, erheblich schwächeln. Gerade in der Automobilindustrie sieht es nämlich in Wirklichkeit so aus, daß vielleicht Junge schlechte Einstellungschancen haben. Aber entlassen werden doch ganz gerne meine Altersgenossen, weil die teurer sind und weil sich das häufig konfliktfrei regeln läßt, wenn man entsprechende Abfindungen anbietet. (Denen fehlen dann übrigens auch ein paar Rentenbeitragsjahre.)

Die aktuellen Arbeitslosenzahlen sind längst nicht so katastrophal wie anno 2005, und es ist nicht zu erwarten, daß sie so lange wie seinerzeit weitersteigen werden. Diejenigen, die heute nicht so schnell und leicht einen so gut bezahlten Job finden, wie sie das während des Studiums erwartet haben, werden bestimmt nicht jahrelang suchen und dies mit Arbeitslosigkeit und, um überhaupt vermittlungsfähig zu bleiben, arbeitsamtfinanzierten Fortbildungen überbrücken müssen, nur um am Ende aufzugeben und einfach Briefträger zu werden, wie das meiner Schwester nach dem Ende ihrers Studiums Ende der Neunziger im Verlauf der darauffolgenden ungefähr sechs, sieben Jahre passiert ist. Das ist übrigens die Grundlage ihrer eigenen Armutsrente, von der sie als Single keinesfalls ohne aufstockende Leistungen leben können würde, aber zum Glück ist sie ja verheiratet. Welche Brüche auch immer künftige Erwerbsbiographien aufweisen werden, sie werden nicht denselben Charakter haben wie die meiner Altersgenossen, die viele von ihnen für lange Zeit oder sogar dauerhaft ans untere Ende der Einkommensskala oder ganz aus dem Erwerbsleben gekegelt und dadurch auch nach Renteneintritt ärmer gemacht haben.

Phasen der Arbeitslosigkeit und dergleichen in der durchschnittlichen Berufsbiographie des Jahrgangs, der 2026 67 Jahre alt wird, müßten sich bestimmt ermitteln lassen, aber ich habe gewisse Zweifel, daß mir das gelingen würde, und außerdem keine Lust - also sei dies den Experten mal als Hausaufgabe mitgegeben. Es fällt mir aber echt schwer, mir wirtschaftliche Verwerfungen vorzustellen, die vergleichbar finanziell ins Gewicht fallende Entwertungen von Kompetenzen und Leistungen für die Generation der Berufseinsteiger von 2026 mit sich bringen würden.

Ich glaube, es war in der ZEIT, wo ich in der Überschrift zu einem paywallumgebenen Artikel, den ich deshalb nicht gelesen habe, den Satz las "Die Rente habe ich schon jetzt abgeschrieben". Geäußert wurde er von jemandem aus der jungen Generation. Keine Ahnung, wie er das genau begründet hat. Vielleicht hat er ja nur zu häufig von Wirtschaftswissenschaftlern gehört, daß er einmal viel ärmer als die bösen Boomer sein würde? Aber das ist nicht das Interessante daran, sondern daß mir das in den Neunzigern gar nicht so viel anders gegangen ist.

Also, liebe Millennials: Willkommen im Club. Ich gehe jede Wette ein, wenn ihr mal in meinem Alter seid, werdet ihr euch rückblickend ebenfalls fragen, warum ihr euch damals so ins Bockshorn habt jagen lassen.

Mir war seinerzeit in den Neunzigern nämlich immer bewußt, daß ich der Generation angehörte, die zahlenmäßig am kopfstärksten war. Das lag auch daran, daß ich das von klein auf immer wieder zu spüren bekam. Wir waren die Kinder, die in Schulklassen mit vierzig Schülern unterrichtet wurden, später gab es für uns nicht genug Ausbildungsplätze. Wir waren von Anfang an immer zu viele und bekamen das natürlich auch mit. Mir war klar, daß mich dieses Problem auch weiter begleiten würde, natürlich auch bis zur Rente und darüber hinaus. Alleine schon, weil die Medien nicht müde wurden, ständig darauf hinzuweisen. Und selbstverständlich machte mir das Sorgen.

Es machte mir sogar noch heftigere Sorgen, weil ich damals verbeamtet war und am Ende einer Welle von zusätzlich geschaffenen Beamtenstellen stand. Solche Sorgen klingen erst mal kontraintuitiv - jeder "weiß" ja, daß nichts so sicher ist wie das Ruhegehalt eines Beamten -, aber schon damals wurde ja wegen dieser Stellenschaffungen vor explodierenden Kosten für Beamtenpensionen gewarnt, die ungefähr zu meinem Renteneintritt ihren Höhepunkt erreichen sollten, und ich stellte mir deshalb die Frage, was eigentlich passieren würde, wenn sie sich, sagen wir, durch jahrzehntelange unkluge Finanzpolitik, als nicht mehr bezahlbar erweisen würden und die Frage nicht mehr lauten würde, ob ein Parlament sie nicht mehr in voller Höhe bezahlen wollte, sondern sie einfach nicht mehr bezahlen könnte. Die Antwort darauf ist simpel genug: Die Beamtenbezüge wie auch die Pensionen können, falls es nötig ist, mit einer Parlamentsmehrheit sehr zeitnah reduziert werden. In der Weltwirtschaftskrise wurde das um 1930 herum auch schon wirklich gemacht, ich glaube sogar, mehrmals. Und es wäre außerdem in der Bevölkerung sehr populär, falls es sich einmal als erforderlich erweisen würde, schnell Einsparungen zu bewirken und das Drehen an speziell dieser Stellschraube sich dafür anbieten würde. Die Beamten hätten in so einem Fall nicht den Hauch einer Chance auf irgendeine Art von Gegenwehr. Ob dies ein Grund zum Bedauern oder zur Schadenfreude wäre, sei dahingestellt. Aber Sicherheit sieht meiner Meinung nach anders aus.

Daß ich die angebliche Sicherheit des Beamtenstatus deshalb schon vor dreißig Jahren für eine Mogelpackung hielt, war nicht der Grund, warum ich aus dem Beamtenstatus ausgestiegen bin. Ich tat das, weil ich auf ein befriedigerendes weiteres Berufsleben hoffte, eine Hoffnung, die sich dann ja auch erfüllt hat, während meine noch aktiven einstigen Kollegen, wenn ich sie mal sehe, immer noch zutiefst unzufrieden sind. Eine Zusatzrente war auch nicht der Grund, warum ich Anfang der Neunziger die Wohnung kaufte. Ich tat das, weil ich zusammen mit meinem Kind irgendwo wohnen mußte, eine Mietwohnung bei aller Anstrengung nicht aufzutreiben war und ich mich schon monatelang von Provisorium zu Provisorium gehangelt hatte und mich langsam fragte, ob ich womöglich unter der Neckarbrücke enden würde. Und natürlich auch, weil Mamas und Omas Bausparverträge mir die Möglichkeit boten, die Kosten zu stemmen.

Aber klar, wieviel finanzielle Erleichterung die wegfallende Miete auch im Alter bedeuten würde, das wußte ich schon damals. Obbwohl ich da den Denkfehler bei der Renditekalkulation noch nicht begriff, die schon damals die wirtschaftswissenschaftlichen Spatzen und die zugehörigen Papageien von allen Dächern pfiffen, flöteten und krächzten.

Obwohl mich die Finanzierung meiner Wohnung zunächst in eine finanziell angespanntere Lage denn je brachte, vor Altersarmut habe ich mich seit damals nicht mehr gefürchtet. Man brauchte nämlich kein Wirtschaftsstudium, um das ausrechnen zu können: Um die 900 bis 1000 DM Miete hätte ich seinerzeit für eine vergleichbare Wohnung bezahlen müssen, wenn ich nur eine bekommen hätte. Also wußte ich, daß meine Zusatzrente, sofern das Objekt bis zur Rente abgezahlt ist, mindestens 800 DM entsprechen würde - damalige Kaltmiete minus Zusatzkosten, die man als Eigentümer einkalkulieren muß. 400 Euro Zusatzrente bei dauerhaftem Erhalt des Kapitals in Form der Wohnung: die dafür nötige Ansparleistung schaffen auch heute viele nicht so einfach nebenher. Nur, dieselbe Wohnung würde heute nicht mehr 450 bis 500, sondern um die 1000 Euro Miete kosten. Meine implizite Zusatzrente durch wegfallende Kosten wäre also längst doppelt so hoch, auch dann, wenn ich das bescheidene Objekt von damals behalten hätte. Daß ich (durch viel Glück, aber auch ein bißchen Können) ein glückliches Händchen damit hatte, mir zusätzlich ein weiteres Zusatzeinkommen zu schaffen, das ungefähr doppelt so hoch liegt, und im schuldenfreien eigenen Haus wohne, kam da nur noch on top. Das, was ich brauchte, um mich vor Altersarmut zu schützen, hatte ich von dem Moment an, als ich 1992 den Kaufvertrag für meine bescheidene Wohnung unterzeichnete, die im übrigen für damalige Verhältnisse sogar ziemlich überteuert gewesen ist.

Und eine weitere Tatsache steht ebenfalls fest: Mit ETFs wäre mir etwas Vergleichbares keinesfalls gelungen.

Wie hätte ich als alleinerziehende Mutter denn neben 900 DM Miete von meinen damaligen Beamtenbezügen in Besoldungsgruppe A7 auch nur einen einzigen Hunderter pro Monat für irgendwelche Investitionen abzweigen sollen? Daß ich diese 900 DM Miete nicht bezahlt, sondern ins Abstottern meiner Immobilienverpflichtungen gesteckt habe (was ziemlich mühsam war, aber das hätte für die Miete ja ebenso gegolten), hat mir ja überhaupt erst ermöglicht, nach ungefähr zwanzig Jahren, als ich auf die Zielgerade der Finanzierung gelangt war, andere Arten von Geldanlagen auch noch ins Auge zu fassen. Als Mieter hätte sich natürlich parallel zu den Verbesserungen meines Einkommens auch meine Miete erhöht, also hätte sich da lange nichts daran geändert. Auch wenn das Kind dann irgendwann finanziell halbwegs auf eigenen Füßen stand und sich alles ein bißchen entspannte: Ich hätte erst ziemlich spät anfangen können, wirklich erwähnenswerte Beträge in eine Altersvorsorge zu stecken. Meine Möglichkeiten, Geld für Altersvorsorge abzuzweigen, wären außerdem dauerhaft nur ein Bruchteil dessen geblieben, das mir durch die abbezahlte eigengenutzte Wohnung nun zur Verfügung stand. Und falls ich irgendwann mit einer Eigenbedarfskündigung konfrontiert worden wäre, hätte ich die Reserven angreifen müssen und höchstwahrscheinlich von Stund an noch weniger Spielraum für Geldanlagen gehabt.

Egal, von welcher Seite aus ich das betrachte: Der Schlüsselfaktor dafür, daß ich im Alter mein gutes Auskommen haben werde, war diese verdammte Wohnung, und zwar deshalb, weil sie mir für die ersten mindestens zehn, fünfzehn Jahre ermöglichte, überhaupt Kapital zu bilden, und später bewirkte, daß ich erheblich größere Beträge für die Kapitalanlage erübrigen konnte, als ich das als Mieter hätte aufbringen können. Ohne sie wäre ich also auch bei größter Disziplin bei der Zusatzvorsorge nahezu vollständig auf meine Rentenversicherungsbeiträge angewiesen. Die mein Dienstherr übrigens nachentrichten mußte, als ich den Beamtenstatus aufgab - aber es zeigte sich dabei, daß das System solche Deserteure wir mich dabei ganz dreist in der Höhe bescheißen darf. Weshalb meine RV-Beiträge für diese Zeit auch um einiges niedriger ausfielen, als wenn ich in derselben Behörde in gleicher Position stattdessen nur angestellt gewesen wäre.

Na gut, so schlecht sind meine Rentenprognosen auch wieder nicht, ich liege ein wenig über dem Durchschnitt. Eine Wohnung wie die, die ich damals kaufte, würde ich mir als Mieter alleine von der Rente, die ich in fünf Jahren zu erwarten habe, aber definitiv nicht leisten können.

Warum sollte also ausgerechnet ich daran glauben, es wäre eine Frage der Gerechtigkeit, einen Renditenachteil der Renteneintretenden in dreißig, vierzig Jahren gegenüber denen dieses Jahres zu eliminieren? Als ob es auf den in Wirklichkeit ankäme. Es kommt vor allem darauf an, ob heutige und künftige Rentner damit ihren Lebensunterhalt in einer angemessenen Weise bestreiten können. Können sie das, spielen ein paar Euro hin oder her keine so große Rolle, daß sie es rechtfertigen würden, dafür den bröckelnden sozialen Frieden noch weiter zu destabilisieren. Können sie es nicht, was wäre dann aber daran gerecht, es einen heutigen Armutsrentner zum Wohle eines eventuell künftigen Armutsrenters wegzunehmen? In beiden Fällen ist es aber eindeutig falsch, die beiden gegeneinander aufzuhetzen, und das ist es, was diese Debatten um die angebliche Benachteiligung der Millennials bei der Rente bewirken. Vielleicht ist das ja sogar so gewollt, aber wenn, ist das ein hochgefährliches Spiel mit dem Feuer. Wir Boomer sind nämlich immer noch verdammt viele.

Wenn Rentner heutzutage nicht ihren Lebensunterhalt angemessen bestreiten können, spielen die Wohn- und Energiekosten sehr häufig eine zentrale Rolle. Damit könnte eigentlich klar sein, wohin die Reise gehen müßte, damit die künftigen Rentner seltener mit diesem Problem zu kämpfen haben: Bessere Rahmenbedingungen für die Schaffung von Wohneigentum (insbesondere, diese Art der Altersvorsorge nicht permanent totzuschweigen oder sogar schlechtzureden).Und für die Eigenerzeugung von Energie, für die ja außerdem auch aus anderen Gründen ein politisches Interesse besteht. Ich hätte auch gar kein Problem damit, wenn eine Lösung auf Basis der Kosten für Wohnen und Energie dazu führen würde, daß meine Enkelgeneration am Ende finanziell doch besser dran sein sollte als meine Generation. Und von mir aus dürfen dafür auch gerne ein paar Euro von meinen Steuern lockergemacht werden, wenn das nötig ist, um die Weichen richtig zu stellen. Auch das leiste ich mir gerne. Am Ziel "Unsere Kinder (bzw. Enkel) sollen es einmal besser haben" ist ja nach wie vor gar nichts verkehrt.

Was ich aber nicht einsehen kann, das ist Panikmache, die gezielte Erzeugung von Neid und manchmal sogar Haß auf die Boomer unter Millennials, und noch weniger, daß alle Welt sich einbildet, uns Demnächst-Rentnern unbegründete Schuldgefühle einreden zu dürfen, wahrscheinlich, damit wir möglichst wenig Gegenwehr leisten, wenn man sich aus vermeintlichen Gerechtigkeitsgründen von unseren Ansprüchen etwas abzweigt.

So. Ich könnte noch stundenlang weiterschreiben, aber jetzt breche ich doch besser mal ab. Ich entschuldige mich außerdem für die Länge dieser Abhandlung. Aber es war mir schon länger ein Bedürfnis, die Bestandteile dieser Überlegungen - das eine oder andere habe ich ja schon, manches mehrmals, im Blog erwähnt - einmal zu einem Ganzen zusammenzufügen. Der Podcast hat es so gefügt, daß ich es endlich wirklich getan habe, und jetzt ist es mir wieder wohler.